Energiebedarf

Strom

Für die Gemeinden des Amtsbereichs Peenetal/Loitz wurden Verbrauchsdaten für das Jahr 2021 vom Netzbetreiber E.DIS als Basis genutzt. Daraus ergibt sich ein jährlicher Stromverbrauch von 15-16 Gigawattstunden (GWh). Dieser Wert beschreibt den Strombedarf aller Haushalte in der Region.

Diese Verbrauchswerte wurden mit den Daten für ganz Mecklenburg-Vorpommern verglichen. In diesen Daten stecken zusätzlich:

- Industrie und Gewerbe: Strom, den größere Firmen, Fabriken oder Handwerksbetriebe verbrauchen.

- Verkehr und Dienstleistungen: Zum Beispiel für Bahnbetrieb, Supermärkte, Schulen oder öffentliche Gebäude.

- Öffentliche Infrastruktur: Straßenbeleuchtung, Kläranlagen, Verwaltung.

- Landwirtschaft: Pumpen, Kühlung, Maschinen etc.

Hochgerechnet auf die Einwohnerzahl der Region Peenetal/Loitz ergibt das rund 15,84 Gigawattstunden pro Jahr, was ein realistisches Bild der tatsächlichen Verbräuche ergibt. Dieser Wert wurde im Energieplaner für die Jahre 2024 und 2045 für sämtlichen Strombedarf verwendet, welcher nicht durch Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen entsteht.

Zukunft: Mehr Strombedarf durch Wärmepumpen und E-Autos

Bis 2045 wird der Strombedarf bei einem angenommenen 100%igen Elekrifizierungsgrad im Bereich Wärme und Mobilität steigen, weil:

- Heizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden (Zusatzbedarf 37.343 MWh Strom, vgl. Abschnitt “Wärme”)

- und der Verkehr auf Elektromobilität umgestellt wird (Zusatzbedarf 7.652 MWh Strom, vgl. Abschnitt “Mobilität”).

Damit wächst der Strombedarf deutlich über den heutigen Wert hinaus.

Die THG-Emissionen für 2021 haben laut dem Unternehmen e-dis in Loitz voraussichtlich 435 kg CO2 pro MWh Strom betragen.

Wärme

Die Grundlage zur Ermittlung des zukünftigen Wärmebedarfs in der Region bildeten die Daten zu Gebäudebestand, -fläche und -höhe für die Gemeinden Loitz, Sassen-Trantow und Görmin. Zusätzlich wurden vorhandene Jahresverbrauchsdaten ausgewertet und mit simulierten Wärmeprofilen abgeglichen:

- Für alle 4.092 Gebäude wurde der Wäremebedarf auf Basis der Gebäudefläche, Nutzungshöhe und typischer Heizperioden (6 Monate) berechnet.

- Auf dieser Basis wurde ein typisches Wärmelastprofil simuliert, das den stündlichen Wärmebedarf im Jahresverlauf abbildet.

- Die Verteilung des Wärmebedarfs nach Gemeinden und Energieträgern wurde ebenfalls erfasst. Dabei stammen große Anteile aktuell aus Gas und Öl, die hohe Treibhausgas-Emissionen verursachen.

Auf Basis der beschriebenen Methodik, der Gebäudedaten und der aktuellen Verbrauchswerte wurden für 2024 und 2045 die folgenden Werte für den jährlichen Wärmebedarf (thermische Energie) im Amtsbereich Peenetal/Loitz ermittelt:

- 2024: 143.625 MWh

- 2045: 143.625 MWh

Aufgrund erwarteter Effizienzsteigerungen wird angenommen, dass der Gesamtwärmebedarf trotz Bevölkerungs- und Strukturänderungen bis 2045 konstant bleibt. Der Energieträgermix ändert sich jedoch deutlich. Langfristig wird ein wachsender Anteil des Wärmebedarfs durch Wärmepumpen gedeckt werden. Dafür wird zusätzliche elektrische Energie benötigt, die einen erheblichen Teil der heutigen fossilen Wärmeerzeugung ersetzt. Für die Jahre 2024 und 2045 wurden die folgenden Bedarfe an elektrischer Energie für die Wärmepumpen ermittelt:

- 2024: 37.343 MWh

- 2045: 37.343 MWh

Mobilität

Abschätzung des Energiebedarfs für Mobilität in Loitz: Um zu berechnen, wie viel Energie die Menschen in der Region Peenetal/Loitz für ihre Mobilität benötigen, wurde wie folgt vorgegangen:

- Ermittlung der Anzahl der Fahrzeuge: Aus den Zulassungszahlen geht hervor, dass es in der Region etwa 5.500 Fahrzeuge gibt.

- Gefahrene Kilometer pro Jahr: Studien zeigen, dass ein Auto in Deutschland im Durchschnitt etwa 13.600 km pro Jahr fährt – das entspricht ungefähr 30 km pro Tag.

- Bisheriger Kraftstoffverbrauch und Treibhausgas (THG)-Emissionen: Mit den Zulassungsdaten (Benzin, Diesel, Hybrid, Elektro) und den durchschnittlichen Emissionen in CO₂-Äquivalenten (CO₂e) pro Kilometer (z. B. 231 g CO₂e/km für Diesel, CO₂e/km für Benzin) wurde der heutige jährliche Ausstoß an THGs berechnet. Für Loitz ergeben sich daraus rund 17.684 t CO₂e pro Jahr.

- Umrechnung in Energiebedarf: Aus den gefahrenen Kilometern und dem Kraftstoffverbrauch lässt sich auch der gesamte Energieverbrauch des Verkehrssektors im Amtsbereich Peenetal/Loitz ableiten. Für 2024 ergibt sich ein Gesamtenergiebedarf von ca. 48.280 MWh pro Jahr.

- Blick in die Zukunft (2045): In Zukunft werden viele Fahrzeuge auf Elektroantrieb umgestellt. Bei einem angenommenen Elektrifizierungsgrad von 90 % im Jahr 2045 sinken die lokalen THG-Emissionen deutlich, und der Energieverbrauch wird effizienter. Für den elektrischen Verkehr im Jahr 2045 wird ein Bedarf von etwa 7.650 MWh/Jahr erwartet.

Energieerzeugung

Ziellinie

Deutschland hat das Ziel bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral zu werden. Bilanziell kann dieses Ziel erreicht werden, wenn der Energiebedarf in Deutschland durch in Deutschland installierte Erneuerbare-Energie-Anlagen gedeckt wird. Daraus wurde für die Region Peenetal/Loitz ein Erzeugungsziel wie folgt abgeleitet:

Unter der Annahme, dass der Strombedarf in Deutschland ab dem Jahr 2035 konstant bleibt, wird Deutschland künftig einen prognostizierten Strombedarf von 884 TWh Energie pro Jahr mit erneuerbaren Energien decken müssen. Dieses Ziel Deutschlands wurde auf die Fläche des Amtsbereiches Peenetal/Loitz (0,05 % der Fläche von Deutschland) heruntergerechnet. Für den Amtsbereich Peenetal/Loitz mit einer Fläche von 169,8 km² ergibt sich daraus eine anteilige Jahreserzeugung von 419,5 GWh. Dieser Energiebedarf wird als Stromerzeugungsziel für die Region herangezogen.

Der Ansatz berücksichtigt, dass alle Regionen zur Energiewende beitragen müssen. Auch ländliche Gebiete, in denen es wenig Industrie gibt, werden nicht nur ihren eigenen Verbrauch decken, sondern für den Ausgleich und die Versorgung anderer Regionen wichtig sein. So wird sichergestellt, dass die Gemeinden im Amt Peenetal/Loitz einen fairen Anteil an der Strom- und Wärmeerzeugung Deutschlands übernehmen.

Windenergie

Die Analyse des Windenergieeinsatzes stützt sich auf verschiedene Datenquellen und methodische Annahmen. Die aktuell installierte Leistung wird dem Marktstammdatenregister (MaStR) entnommen und bietet einen verlässlichen Überblick über bestehende Windkraftanlagen. Die potenziell installierbare Leistung basiert auf folgender Berechnungsmethode:

- Ermittlung der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit in der Region: 8m/s

- Ermittlung verfügbarer Flächen für die Windkraftanlagen bei verschiedenen Abstandsregeln und unter Berücksichtigung von Schutzgebieten

- Gemäß dem Bundesbaugesetz (BauGB) müssen Windkraftanlagen in ländlichen Gebieten einen in den Landesgesetzen festgelegten Abstand zu Wohngebieten einhalten, der maximal 1.000 m betragen darf. Dementsprechend wurde um jedes Gebäude ein Kreis mit einem Radius von 400, 800 oder 1000 m um jedes Gebäude gezogen, wobei bestehende Gebäudeeinstellungen berücksichtigt und unter Verwendung von GIS-Daten Naturschutzgebiete berücksichtigt wurden, was zu den drei Windszenarien führte, die unter dem für jede Windkraftanlage zulässigen Abstand aufgeführt sind.

- Ermittlung der Anzahl und Leistung von geeigneten Windkraftanlagen je verfügbare Fläche (Kapazität je Szenario 400m, 800m, 1000m Abstand)

- Ermittlung des potenziellen Energieertrags, der auf den jeweils verfügbaren Flächen pro Jahr bei der vorhandenen Windgeschwindigkeit erreicht werden kann (in Gigawattstunden pro Jahr): Der Flächenbedarf für eine Windkraftanlage wird anhand eines ausgewählten exemplarischen Turbinentyps mit einer Nennleistung von 4MW berechnet, wobei ein Abstandsradius von dem Fünffachen des Rotordurchmessers angewendet wird.

Der Energieplaner zeigt das Windenergiepotenzial der Region in Abhängigkeit vom Abstand der Windräder zur nächsten Wohnbebauung (Szenarien: 1.000 m, 800 m, 400 m). Es gilt: Je geringer der Abstand, desto mehr Fläche steht zur Verfügung – und desto mehr Energie kann erzeugt werden. Die berechneten Erzeugungspotenziale für jedes Abstandsszenario sind in der folgenden Tabelle dargestellt; die Werte werden dann zur bereits installierten Leistung von 40,72 MWp addiert.

| Szenario | Flächenbedarf | Anzahl Windkraftanlagen | Kapazität / installierte Leistung | Energieerzeugungs-potenzial |

|---|---|---|---|---|

| 1000m Abstand | 0,1 Km² | 3 | 12,0 MWp | 35,7 GWh /a |

| 800m Abstand | 0,1 Km² | 3 | 12,0 MWp | 35,7 GWh /a |

| 400m Abstand | 22,0 Km² | 55 | 220,0 MWp | 655,2 GWh /a |

Obwohl die Szenarien für 1000 m und 800 m unterschiedliche Entfernungen aufweisen, führen sie aufgrund der technischen Einschränkungen seitens der Windkraftanlagen, die einen bestimmten Abstand (5 x Rotordurchmesser) zwischen ihnen benötigen, zu derselben Anzahl von Turbinen. Dies zeigt, dass die aktuellen Gesetze in Zukunft möglicherweise geändert werden müssen.

Theoretische Maximalwerte können mit 400m Abständen von Windkraftanlagen zu Gebäuden erreicht werden, da mehr Fläche zur Verfügung steht. Die würde eine Anpassung der Abstandsregeln erfordern.

Ein Repowering der bestehenden Altanlagen könnte bereits mit weniger Fläche deutlich mehr Strom liefern. Auch hier müssten jedoch für einen Großteil der Bestandsanlagen alte Abstände bestehen bleiben.

Die wirtschaftliche Bewertung erfolgt auf Grundlage der Stromgestehungskosten. Diese geben an, wie viel eine erzeugte Kilowattstunde Strom tatsächlich kostet, wenn alle Ausgaben über die gesamte Lebensdauer einer Windkraftanlage (mit Ausnahme des Rückbaus) berücksichtigt werden – also Bau, Betrieb und Wartung und Finanzierung.

Eingangsgrößen für die Berechnung sind:

- Investitionskosten: Anschaffung der Windkraftanlage, Bau, Netzanschluss: 1.700.000,00 € / MWp

- Betriebs- und Wartungskosten: Laufende Instandhaltung, Versicherungen, Verwaltung (Variable Betriebs- und Wartungskosten: 8 € / MWh und fixe Betriebs- und Wartungskosten: 1,6% / Jahr)

- Kapitalkosten (Zins & Tilgung): Wie teuer ist das geliehene Geld zur Finanzierung der Anlage? (Durchschnittlicher Kapitalkostensatz (Eigen- und Fremdkapital): 4,2%)

- Lebensdauer: 25 Jahre

-

Jährlicher Energieertrag:

- Standortabhängig: abhängig von Windgeschwindigkeit, Anlagenhöhe, Ausrichtung, Geografie

- Leistungsabhängig (die installierte Leistung ist im Energieplaner frei einstellbar)

-

Volllaststunden:

- 2024: 1.918,44 h / a

- 2045: 3.935,04 h / a

PV-Freiflächen

Die Analyse des Solarpotenzials basiert auf einer Kombination aus offiziellen Datenquellen und projektspezifischen Annahmen. Die aktuell installierte Leistung stammt aus dem Marktstammdatenregister (MaStR), das einen aktuellen Überblick über öffentliche Solaranlagen bietet.

Die maximal theoretisch installierbare Leistung, also das Solarenergiepotenzial der Region) basiert auf folgender Berechnungsmethode:

- Ermittlung des Solarpotenzials der Region: Eine Photovoltaik (PV)-Anlage mit 1kWp installierter Leistung erzeugt in Loitz im Durchschnitt etwa 1050kWh Strom pro Jahr.

- Ermittlung verfügbarer Flächen für die PV-Stromerzeugung bei Berücksichtigung von Schutzgebieten, wobei Annahmen über die Installationsfläche einschließlich Einzäunung und Nebenflächen berücksichtigt wurden (1 kWp = 7m2)

- Ermittlung der Leistung von PV-Freiflächenanlagen je verfügbare Fläche

- Ermittlung des potenziellen Energieertrags, der auf den jeweils verfügbaren Flächen pro Jahr bei dem vorhandenen Solarpotenzial erreicht werden kann (in Gigawattstunden pro Jahr). Die Ertragszeitreihen werden unter Annahme der Sonnenstunden über das Jahr errechnet und hängen vom Standort, der Installationshöhe und der Ausrichtung ab.

Der Energieplaner zeigt das PV-Potenzial in einer Region bei unterschiedlich starker Nutzung der verfügbaren Flächen. Dabei gilt: Je größer der Anteil der nutzbaren Fläche für Photovoltaikanlagen ist, desto mehr klimafreundlicher Strom kann erzeugt werden und desto stärker sinken die Treibhausgas-Emissionen. Selbst bei 20% Nutzung lassen sich schon erhebliche Mengen Strom erzeugen und Treibhausgase einsparen.

In untenstehender Tabelle ist die Berechnung der Erzeugungspotenziale für beispielhafte Flächennutzungen dargestellt:

| Szenario (Flächenbedarf) | verfügbare Fläche | Kapazität / installierte Leistung | Energieerzeugungs-potenzial |

|---|---|---|---|

| 20% | 12,1 Km² | 1.543 MWp | 1.640 GWh /a |

| 50% | 30,3 Km² | 3.863 MWp | 5.739 GWh/a |

| 100% | 60,7 Km² | 7.739 MWp | 8.198 GWh/a |

Die wirtschaftliche Bewertung erfolgt auf Grundlage der Stromgestehungskosten. Diese geben an, wie viel es im Durchschnitt kostet, eine Kilowattstunde Solarstrom über die gesamte Lebensdauer der Anlage zu erzeugen.

Eingangsgrößen für die Berechnung sind:

-

Investitions- und Betriebskosten:

- Investitionskosten (Module, Wechselrichter, Netzanschluss etc.): 665.000,00 € / MWp

- Betriebs- und Wartungskosten: Laufende Instandhaltung, Versicherungen, Verwaltung, Pacht (fixe Betriebs- und Wartungskosten: 2% / Jahr)

- Kapitalkosten (Zins & Tilgung): Wie teuer ist das geliehene Geld zur Finanzierung der Anlage? (Durchschnittlicher Kapitalkostensatz (Eigen- und Fremdkapital): 3,7%)

- Lebensdauer: 30 Jahre

-

Jährlicher Energieertrag:

- Standortabhängig: abhängig von jährlichen Sonnenstunden, Ausrichtung und Dachabdeckungsgrad

- Leistungsabhängig (die installierte Leistung ist im Energieplaner frei einstellbar)

PV-Dachanlagen

Die Analyse des Potenzials für Photovoltaik (PV) auf Dächern basiert auf Vor-Ort-Besuchen, Schätzungen, Geodaten und standardisierten Annahmen. Die maximal theoretisch installierbare Leistung, also das Solarenergiepotenzial für Aufdach-Solaranlagen der Region, stützt sich auf folgende Berechnungsmethode:

- Ermittlung des Solarpotenzials der Region: Eine PV-Anlage mit 1kWp installierter Leistung erzeugt in Loitz im Durchschnitt etwa 876,0 kWh Strom pro Jahr.

- Bestimmung der gesamten Dachflächen: Mit Hilfe von Geodaten (Luftbildern und Karten) wurde abgeschätzt, wie viel Dachfläche in der Region Peenetal/Loitz theoretisch für Solaranlagen geeignet wäre. (Ergebnis: ca. 0,68 km² nutzbare Dachfläche).

- Annahme eines Nutzungsanteils: Nicht alle Dächer können belegt werden (wegen Verschattung, Statik oder anderer Nutzung). Deshalb wurden Szenarien gerechnet, wenn 10 %, 20 %, 30 %, 50 %, 70 % oder 100 % der Fläche genutzt würden.

- Ermittlung der installierbaren Leistung von PV-Dachanlagen je verfügbare Fläche: Pro Quadratmeter Dachfläche kann eine bestimmte Menge an Solarmodulen installiert werden. Die installierte Leistung wird über standardisierte Werte abgeleitet (1 kWp = 12 m2)

- Ermittlung des potenziellen Energieertrags der auf den jeweils verfügbaren Flächen pro Jahr bei dem vorhandenen Solarpotenzial erreicht werden kann (in Gigawattstunden pro Jahr). Die Ertragszeitreihen werden auf Basis von Wetter- und Einstrahlungsdaten berechnet und hängen vom Standort und der Ausrichtung ab.

Der Energieplaner zeigt das Potenzial für Solarenergie aus PV-Dachanlagen bei einem unterschiedlichen Abdeckungsgrad der verfügbaren Dachflächen. Dabei gilt: Je mehr Dachflächen für PV-Anlagen genutzt werden, desto mehr klimafreundlicher Strom kann erzeugt werden und desto stärker sinken die Treibhausgas-Emissionen. Selbst bei 10 % Nutzung lassen sich schon 6.26 GWh Strom erzeugen.

In untenstehender Tabelle ist die Berechnung der Erzeugungspotenziale für beispielhafte Flächennutzungen dargestellt.

| Dachflächenpotential | ||||||

| Verfügbare Gesamtfläche | 0,68 km² | |||||

| Nutzungsgrad der Fläche in % | 10% | 20% | 30% | 50% | 70% | 100% |

| genutzte Fläche | 0,1 km² | 0,1 km² | 0,2 km² | 0,3 km² | 0,5 km² | 0,68 km² |

| Energieerzeugungs-potential | 6.26 GWh/a | 12.52 GWh/a | 18.78 GWh/a | 31.29 GWh/a | 43.81 GWh/a | 62.59 GWh/a |

Die wirtschaftliche Bewertung erfolgt auf Grundlage der Stromgestehungskosten. Diese geben an, wie viel es im Durchschnitt kostet, eine Kilowattstunde Solarstrom über die gesamte Lebensdauer der Anlage zu erzeugen.

Eingangsgrößen für die Berechnung sind:

-

Investitions- und Betriebskosten:

- Investitionskosten (Module, Batteriespeicher, Wechselrichter, Netzanschluss etc.): 1.300.000,00 € / MWp

- Betriebs- und Wartungskosten: Laufende Instandhaltung, Versicherungen, Verwaltung, Pacht (fixe Betriebs- und Wartungskosten: 2% / Jahr)

- Kapitalkosten (Zins & Tilgung): Wie teuer ist das geliehene Geld zur Finanzierung der Anlage? (Durchschnittlicher Kapitalkostensatz (Eigen- und Fremdkapital): 3,4%)

- Lebensdauer: 30 Jahre

-

Jährlicher Energieertrag:

- Standortabhängig: abhängig von jährlichen Sonnenstunden, Ausrichtung und Dachabdeckungsgrad

- Leistungsabhängig (die installierte Leistung ist im Energieplaner frei einstellbar)

PV-Agri

Agri-Photovoltaik (Agri-PV) ermöglicht die doppelte Nutzung von Flächen sowohl für die landwirtschaftliche Produktion als auch für die Erzeugung von PV-Strom. Die Bewertung der Nutzung von Agri-PV-Systemen im Rahmen des Energieplaners stützt sich auf eine Kombination aus offiziellen Datenquellen, Kostenannahmen und technischen Berechnungen.

Die maximal theoretisch installierbare Leistung, also das Solarenergiepotenzial für Agri-PV-Anlagen der Region, stützt sich auf folgende Berechnungsmethode:

- Ermittlung des Solarpotenzials der Region: Eine PV-Anlage mit 1 kWp installierter Leistung erzeugt in Loitz im Durchschnitt etwa 788,4 kWh Strom pro Jahr.

- Ermittlung verfügbarer landwirtschaftlicher Flächen (auf der Basis von Geodaten), die für die kombinierte Nutzung von PV und Landwirtschaft in Frage kommen: Für die Berechnung wurde eine Fläche von 5,72 km² angenommen.

- Ermittlung der Leistung von Agri-PV-Anlagen je verfügbare Fläche: Auf 1 Hektar (0,01 km²) lassen sich ca. 0,6 MWp PV-Module installieren. Daraus ergeben sich 858 MWp Gesamtleistung.

- Ermittlung des potenziellen Energieertrags, der auf den jeweils verfügbaren Flächen pro Jahr bei dem vorhandenen Solarpotenzial erreicht werden kann (Ergebnis: maximal mögliches jährliches Strompotenzial: ca. 270,6 GWh bei einer Flächennutzung von 5,72 km²). Die Ertragszeitreihen werden unter Annahme der jährlichen Sonnenstunden berechnet und hängen vom Standort, der Installationshöhe und der Ausrichtung ab.

Die Berechnung zeigt, wie viel Strom theoretisch durch Agri-PV erzeugt werden könnte. Mit dem Schieberegler für Agri-PV-Anlagen lassen sich weitere Flächenbedarfs-Szenarien einstellen.

Die wirtschaftliche Bewertung erfolgt auf Grundlage der Stromgestehungskosten. Diese geben an, wie viel es im Durchschnitt kostet, eine Kilowattstunde Solarstrom über die gesamte Lebensdauer der Anlage zu erzeugen.

Eingangsgrößen für die Berechnung sind:

-

Investitions- und Betriebskosten:

- Investitionskosten (Module, Batteriespeicher, Wechselrichter, Netzanschluss etc.): 1.600.000,00 € / MWp

- Betriebs- und Wartungskosten: Laufende Instandhaltung, Versicherungen, Verwaltung, Pacht (fixe Betriebs- und Wartungskosten: 2% / Jahr)

- Kapitalkosten (Zins & Tilgung): Wie teuer ist das geliehene Geld zur Finanzierung der Anlage? (Durchschnittlicher Kapitalkostensatz (Eigen- und Fremdkapital): 3,7%)

- Lebensdauer: 30 Jahre

-

Jährlicher Energieertrag:

- Standortabhängig: abhängig von jährlichen Sonnenstunden, Ausrichtung und Anordnung der Module mit unterschiedlicher Nutzbarkeit der landwirtschaftlichen Fläche (Zwischenraum-, 2,1 m- oder 4 m-Überkopf-System)

- Leistungsabhängig (die installierte Leistung ist im Energieplaner frei einstellbar)

PV-Moor

Moor-Photovoltaik (PV)-Anlagen sind neben der Paludikultur (siehe Abschnitt Biomasse-Moor) eine weitere Möglichkeit zur nassen Nutzung von Mooren, die auch wirtschaftlich tragfähig ist.

Die maximal theoretisch installierbare Leistung, also das Solarenergiepotenzial für Moor-PV-Anlagen im Ibitzgraben, stützt sich auf folgende Berechnungsmethode:

- Ermittlung des Solarpotenzials der Region: Eine PV-Anlage mit 1 kWp installierter Leistung erzeugt in Loitz im Durchschnitt etwa 788,4 kWh Strom pro Jahr.

- Bestimmung geeigneter Flächen: Alle Flächen mit Paludikultur-Eignung (außer Paludikultur-Eignungsklasse 3), insgesamt 757 ha, sind grundsätzlich auch für PV geeignet (s. Tabelle “Moorfläche im Ibitzgraben unterteilt nach Paludikultur-Eignungsklassen” in Abschnitt “Biomasse-Moor”)

- Annahme einer technischen Lösung: Bei der Wiedervernässung von Moorflächen sollte eine ganzjährige, großflächige Überflutung möglichst vermieden werden, weil sonst große Mengen des klimawirksamen Gases Methan ausgestoßen werden. Dementsprechend können dort keine schwimmenden Anlagen gebaut werden. Stattdessen werden erhöhte PV-Anlagen geplant (mit ca. 2,1 m Höhe), jedoch mit speziellen Fundamenten, die den weichen Boden schonen.

- Ermittlung der Leistung von Moor-PV-Anlagen je verfügbare Fläche: Je Hektar Fläche kann – je nach Bauweise / Flächennutzungseffizienz – 0,25 MWp installiert werden. Bei 757 Hektar ergibt das ein Potenzial von etwa 189,25 MWp.

-

Ermittlung des potenziellen Energieertrags, der auf den jeweils verfügbaren Flächen pro Jahr bei dem vorhandenen Solarpotenzial erreicht werden kann:

- Untere Grenze (verwendet): 189 MWp entspricht ca. 149 GWh Strom/Jahr

- Obere Grenze: 454 MWp entspricht ca. 358 GWh Strom/Jahr

Die wirtschaftliche Bewertung erfolgt auf Grundlage der Stromgestehungskosten. Diese geben an, wie viel es im Durchschnitt kostet, eine Kilowattstunde Solarstrom über die gesamte Lebensdauer der Anlage zu erzeugen.

Eingangsgrößen für die Berechnung sind:

-

Investitions- und Betriebskosten:

- Investitionskosten (Module, Batteriespeicher, Wechselrichter, Netzanschluss etc.): 970.000,00 € / MWp

- Betriebs- und Wartungskosten: Laufende Instandhaltung, Versicherungen, Verwaltung, Pacht (fixe Betriebs- und Wartungskosten: 2% / Jahr)

- Kapitalkosten (Zins & Tilgung): Wie teuer ist das geliehene Geld zur Finanzierung der Anlage? (Durchschnittlicher Kapitalkostensatz (Eigen- und Fremdkapital): 4,2%)

- Lebensdauer: 20 Jahre

-

Jährlicher Energieertrag:

- Standortabhängig: abhängig von jährlichen Sonnenstunden, Ausrichtung und Anordnung der Module

- Leistungsabhängig (die installierte Leistung ist im Energieplaner frei einstellbar)

Moornutzung

Wiedervernässte Moore können als Paludikultur land- und forstwirtschaftlich genutzt werden (siehe Abschnitt Biomasse-Moor). Dabei werden geeignete Pflanzen (z. B. Schilf und Rohrkolben) gezielt angebaut und/oder die aufwachsende Biomasse mit angepasster Technik geerntet. Moor-Photovoltaik (PV)-Anlagen (vgl. Abschnitt “PV-Moor”) sind neben der Paludikultur eine weitere Möglichkeit zur nassen Nutzung von Mooren, die auch wirtschaftlich tragfähig ist. Moor-PV kann auch mit Paludikultur kombiniert werden, ähnlich wie Agri-PV. Diese Kombination ist aufgrund fehlender Studien nicht im Energieplaner berücksichtigt. Es wird angenommen, dass im Fall einer Nutzung der Moorfläche für Moor-PV die aufwachsende Biomasse nach der Mahd auf der Fläche verbleibt und nicht für energetische Nutzung zur Verfügung steht. Damit stehen im Energieplaner die PV- und Biomasse- Nutzung der Moore in Flächenkonkurrenz.

Biomasse Moor

Auf nassen Mooren kann die Biomasse (siehe Abschnitt Moornutzung) geerntet und weiterverarbeitet und als Ersatz für fossile Bau- oder Dämmstoffe (z. B. Styropor, Mineralwolle) verwendet werden. Die bei der Weiterverarbeitung anfallenden biogenen Reststoffe können für die Energieerzeugung genutzt werden. Im Energieplaner wird angenommen, dass die geerntete Paludibiomasse vorrangig stofflich genutzt wird und etwa 20 % biogene Reststoffe anfallen, die für die Energieerzeugung genutzt werden können.

Moorfläche im Ibitzgraben unterteilt nach Paludikultur-Eignungsklassen (Quellen: LM M-V (2017), Birr et al. (2021) ):

| Paludikultur Eignungsklasse | Fläche [ha] | Biomasse für die energetische Verwertung [t] |

|---|---|---|

| Klasse 1, Eignung ohne Prüfauflage | 391 | 375 |

| Klasse 2, Eignung mit Prüfauflage | 366 | 351 |

| Klasse 3, Eignung nur Nasswiese mit Prüfungsauflage | 58 | 56 |

| Nicht-Eignung | 1 | |

| Moor ohne Feldblock | 264 | |

| Summe | 1080 | 782 |

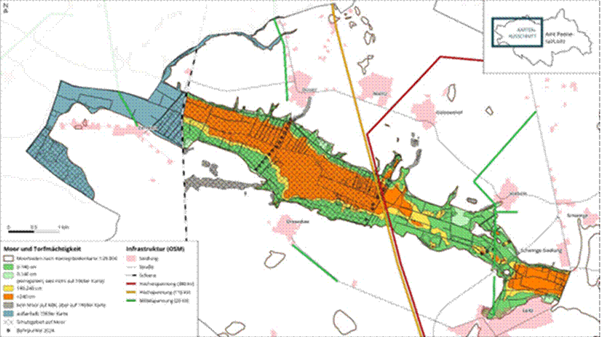

Karte des Ibitzgrabens mit aktualisierten Moormächtigkeiten (Quelle: DUENE e. V.)

Karte des Ibitzgrabens mit aktualisierten Moormächtigkeiten (Quelle: DUENE e. V.)

Treibhausgase Moor

Entwässerte Moore emittieren die klimaschädlichen Treibhausgase (THG) Kohlenstoffdioxid (CO2) und Lachgas (N2O). Wie hoch die THG-Emissionen sind, hängt von der Entwässerungstiefe und der Nutzung ab. Im Energieplaner werden für das Jahr 2024 die THG-Emissionen in CO₂-Äquivalenten (CO₂e) über den Landnutzungstyp ermittelt. Ackerflächen emittieren jährlich etwa 4000 t CO₂e, Dauergrünland etwa 3000 t CO₂e pro km². Durch die Wiedervernässung können die THG-Emissionen durchschnittlich um 2000 t CO2e pro km² reduziert werden. Dieser Wert wurde für die Berechnung der vermeidbaren Emissionen für das Jahr 2045 veranschlagt.

Sonstige Biomasse

Biogas aus Biomasse kann einen Beitrag zur lokalen Energieversorgung leisten, unabhängig von Wind- und Sonnenstunden produziert werden (grundlastfähig), zusätzlich Abfallstoffe sinnvoll verwerten und so zur Kreislaufwirtschaft beitragen.

Die Berechnung des Biomassepotenzials basiert auf den verfügbaren Flächen, den dort entstehenden Mengen an Biomasse-Rohstoffen und deren Energiegehalt. Darüber hinaus wurden in der Region anfallende Reststoffe bzw. biogene Abfälle mitberücksichtigt. Aus diesen Daten wird berechnet, wie viel Biogas und Strom pro Jahr erzeugt werden kann.

Die Berechnung basiert auf den folgenden Schritten:

- Bestandsaufnahme der Flächen: Zunächst wurden die Flächenarten in der Region Loitz erfasst, die für die Biomasseproduktion wichtig sind: Acker- und Grünflächen, Wiesen und Weiden, Wälder, Gärten und Parks. Diese Flächenangaben stammen aus offiziellen Geodaten und wurden für Loitz aus größeren landesweiten Datensätzen (LKVG) heruntergerechnet (interpoliert).

- Ermittlung der verfügbaren Biomasse-Rohstoffe: Für jede Flächenkategorie wurde abgeschätzt, wie viele Tonnen an Frischmasse pro Jahr potenziell anfallen (z.B. Waldreststoffe (Äste, Schnittgut), Gras- und Wiesenschnitt, Ernterückstände aus der Landwirtschaft, Abfälle aus Parks und Haushalten)

-

Umrechnung der Rohstoffe in Energiegehalt: Die energetische Nutzung hängt ab vom

- Feuchtigkeitsgehalt der Biomasse (je trockener, desto mehr Energie pro Kilogramm)

- Brennwert (GCV – Gross Calorific Value), der angibt, wie viel Energie beim Vergären oder Verbrennen freigesetzt werden kann.

-

Berechnung des Energiepotenzials (GWh/Jahr):

- wieviel Biogas durch Vergärung der organischen Stoffe (z.B. Pflanzenreste) entstehen kann.

- wieviel Strom aus dieser Menge Biogas jährlich erzeugt werden könnte (in GWh pro Jahr)

Werden alle Quellen addiert, ergibt sich für Loitz ein jährliches Biomasse-Energiepotenzial von ca. 118 GWh pro Jahr. In untenstehender Tabelle ist die Berechnung der Biomassepotenziale für beispielhafte Biomassenutzungen dargestellt:

| Biomasse-Aufkommen | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Amtsbereich Peenetal/Loitz | Feuchtigkeit [%] | GCV (Brennwert) | Energieertrag |

|---|---|---|---|---|---|

| Wäler, Gras, Mähwiesen | 22.000 T_FM | 726 T_FM | 50 % | 21 MJ/Kg | 2.1 GWh |

| landwirtschaftliche Flächen | 119.500 T_FM | 10.095 T_FM | 45 % | 18 MJ/Kg | 27.8 GWh |

| Abfall | 350.500 T_FM | 23.367 T_FM | 10 % | 15 MJ/Kg | 87.6 GWh |

| Haushalte | 35.407 T_FM | 131 T_DM | 0 % | 15 MJ/Kg | 0.5 GWh |

Biogasanlage und BHKW

Die maximal theoretisch installierbare Leistung, also das Stromerzeugungspotenzial aus Biogas, stützt sich auf folgende Berechnungsmethode:

- Ermittlung des Energiepotenzials der lokal vorhandenen Biomasse: 118 GWh pro Jahr (siehe Abschnitt “Sonstige Biomasse”)

-

Berechnung der jährlichen Stromproduktion einer Biogasanlage zur Verwertung des vorhandenen Biomassepotenzials:

- Für Biogasanlagen gilt typischerweise ein elektrischer Wirkungsgrad von etwa 35 %.

- D.h., von den 118 GWh Energiepotenzial pro Jahr werden ca. 35 % als Strom erzeugt: 41,44 GWh Strom/Jahr (118 GWh × 35 % = 41 GWh Strom/Jahr)

-

Berechnung der benötigten Leistung einer Biogasanlage zur Erzeugung von 41,44 GWh Strom/Jahr:

- Biogasanlagen können sehr konstant betrieben werden.

In der Region existiert bereits eine Biogasanlage mit 0,64 MW elektrischer Leistung, die ca. 12 % des rechnerisch möglichen Strompotenzials abdeckt.

Die wirtschaftliche Bewertung erfolgt auf Grundlage der Stromgestehungskosten. Diese geben an, wie viel es im Durchschnitt kostet, eine Kilowattstunde Strom über die gesamte Lebensdauer der Anlage zu erzeugen.

Eingangsgrößen für die Berechnung sind:

-

Investitions- und Betriebskosten:

- Investitionskosten: 3.750.000,00 € / MWp

- Betriebs- und Wartungskosten: Laufende Instandhaltung, Versicherungen, Verwaltung, Pacht (fixe Betriebs- und Wartungskosten: 4% / Jahr, flexible Betriebskosten: 4 € / MWh)

- Kapitalkosten (Zins & Tilgung): Wie teuer ist das geliehene Geld zur Finanzierung der Anlage? (Durchschnittlicher Kapitalkostensatz (Eigen- und Fremdkapital): 3,2% für Biogasanlagen und 4,4% für HKWs)

- Lebensdauer: 25 Jahre

-

Jährlicher Energieertrag:

- Abhängig von der verfügbaren Biomasse (im Energieplaner frei einstellbar)

Wasserstoff

Wasserstofferzeugung - Elektrolyse

Die Analyse des Wasserstofferzeugungspotenzials stützt sich auf folgende Berechnungsmethode:

- Ermittlung des Stromerzeugungspotenzials aus erneuerbaren Energien der Region: potenzielle Jahresstrommengen aus Windenergie, Solarenergie und Biomasse (siehe einzelne Energieerzeuger)

- Berechnung der Strommenge für die Wasserstofferzeugung: Annahme, dass 20 % des erzeugten Stroms nicht direkt ins Netz eingespeist werden, sondern für die Wasserstoffproduktion genutzt werden. (Der Rest des erzeugten Stroms wird weiterhin direkt genutzt.)

-

Berechnung der Wasserstofferzeugung aus Strom (Elektrolyse):

- In einem Elektrolyseur wird mit Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der Wirkungsgrad liegt bei etwa 60 % nach Ergebnissen eines früheren Projekts mit dem Titel Power H2.

- Da für 1 kg Wasserstoff etwa 50–55 kWh Strom benötigt werden (je nach Effizienz), kann die Gesamtproduktion in Tonnen Wasserstoff pro Jahr berechnet werden nach Ergebnissen eines früheren Projekts mit dem Titel Power H2.

- Ergebnis Gesamtpotenzial: 32,63 kt grüner Wasserstoff pro Jahr

In untenstehender Tabelle ist die Berechnung der Erzeugungspotenziale für die Wasserstoffherstellung aus erneuerbaren Energien dargestellt:

| Szenario | Kapazität | Energiepotential | Wasserstoffproduktionspotential |

|---|---|---|---|

| Solar | 1547,85 MWp | 1639,57 GWh | 29,81 kt/a |

| Wind | 44 MWp | 131,05 GWh | 2,38 kt/a |

| Biomasse | 6994,08 T_FM | 24,11 GWh | 438,36 kt/a |

| Summe | 1794,73 GWh | 32,63 kt/a |

Die wirtschaftliche Bewertung erfolgt auf Grundlage der Wasserstoffgestehungskosten. Diese beschreiben die durchschnittlichen Kosten zur Herstellung von einem Kilogramm Wasserstoff über die gesamte Lebensdauer einer Produktionsanlage.

Eingangsgrößen für die Berechnung sind:

-

Investitions- und Betriebskosten nach Ergebnissen eines früheren Projekts mit dem Titel Power H2:

- Investitionskosten: 1.100.000,00 € / MWp

- Betriebs- und Wartungskosten: Laufende Instandhaltung, Versicherungen, Verwaltung, Pacht (fixe Betriebs- und Wartungskosten: 3% / Jahr)

- Stromkostennach Ergebnissen eines früheren Projekts mit dem Titel Power H2 die Stromkosten machen meist 70–80 % der Gesamtkosten der Wasserstoffgestehungskosten aus. D.h., je günstiger der Strom aus Sonne, Wind oder Biomasse ist, desto günstiger wird auch der Wasserstoff.

- Kapitalkosten (Zins & Tilgung): Wie teuer ist das geliehene Geld zur Finanzierung der Anlage? (Durchschnittlicher Kapitalkostensatz (Eigen- und Fremdkapital): 7% nach Ergebnissen eines früheren Projekts mit dem Titel Power H2

- Lebensdauer: nach Ergebnissen eines früheren Projekts mit dem Titel Power H2 12 Jahre bzw. 100.000 Betriebsstunden

Wasserstoffspeicherung

Wasserstoffspeicher ermöglichen es, Energie über längere Zeiträume zu speichern. Wie groß ein Speicher werden soll, hängt immer vom konkreten Projekt und Bedarf vor Ort ab.

Die Bewertung der Wasserstoffspeicherung basiert auf folgenden Daten und Annahmen:

Kostenannahmen: nach Ergebnissen eines früheren Projekts mit dem Titel Power H2 die Investitionskosten für den Bau eines Speichers wurden mit etwa 13.500 € pro MW (installierte Leistung) angesetzt. Zusätzlich fallen jährlich ca. 2 % der Investitionskosten für Wartung und Betrieb an.

Lebensdauer und Verluste: Speicheranlagen werden für eine Lebensdauer von rund 20 Jahren ausgelegt. Während der Speicherung entstehen allerdings im Laufe der Zeit Energieverluste auf – hier wurde ein Verlust von 45 % pro Zeitschritt berücksichtigt.

Wasserstoffexport

Die Berechnungen haben ergeben, dass in der Region Peenetal/Loitz durch Sonne und Wind deutlich mehr Wasserstoff erzeugt werden könnte als lokal verbraucht werden kann. Das heißt: Neben der zukünftigen Versorgung der eigenen Region bleiben erhebliche Mengen für den Export übrig. Diese Überschussmengen können verkauft werden – an andere Regionen oder Industrien.

Die Erlösannahmen für Wasserstoff basieren auf aktuellen Marktdaten, wonach Wasserstoff nach Gewicht gehandelt wird und die Preise üblicherweise in Euro pro Kilogramm angegeben werden. Aktuell kostet ein Kilogramm Wasserstoff in 2025 etwa 12,85 €.

Batteriespeicher

Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (vor allem Wind und Sonne) unterliegt starken Schwankungen. Batteriespeicher können Energieerzeugung- und bedarf ausbalancieren, zu einer stabilen Energieversorgung beitragen und den Anteil des vor Ort genutzten Stroms erhöhen. Durch Arbitrage können weitere Erlöse für die Region erwirtschaftet werden.

Für die Region Peenetal/Loitz wurde von einer maximalen Batteriespeicherkapazität von 282,5 MW ausgegangen.

Die Kosten von Batteriespeichern ergeben sich aus:

-

Investitionskosten:

- ca. 750 000 €/MWh Speicherkapazität

-

Lebensdauer:

- Speicher: ca. 15 Jahre

- Betrieb:

Stromimport und -export

Die Grundlage für sowohl die dynamischen Ex- als auch Import-Strompreise bietet eine Zeitreihe aus dem Projekt DEKADE-F-WAERME, welche die Preise für das Jahr 2045 prognostiziert. Zur Verwendung als Import- respektive Export-Preiszeitreihe wurden Anpassungen vorgenommen. Für den Import wurden negative Preise auf 0 € gesetzt. Darüber hinaus erfolgte ein pauschaler Aufschlag von 35,36 €/MWh an Netzentgelt. Die Exportpreise wurden um 11,12 €/MWh erhöht, dies entspricht einem vorgeschlagenen Ansatz zur Refinanzierung von EE-Anlagen Dieser Aufschlag ist die Differenz aus dem Durchschnitt des dynamischen Strompreises, welcher 58,88 €/MWh beträgt, und dem anzulegenden Wert von 70 €/MWh (7 ct/KWh). Die jeweiligen minimalen, maximalen sowie durchschnittlichen Strompreise der resultierenden Zeitreihen sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

| Version | Minimal [€/MWh] | Maximal [€/MWh] | Durchschnitt [€/MWh] |

|---|---|---|---|

| unverändert | -65,38 | 463,49 | 58,88 |

| Importpreis | 35,36 | 498,85 | 94,35 |

| Exportpreis | -54,26 | 474,61 | 70,00 |

Der im Jahr 2024 importierte Strom hat einen THG-Emissions-Beiwert von 435 kg CO₂e /MWh.

Ergebnisse

Klimaziele

Die Erfüllung des Beitrags der Region zur Erreichung der Klimaziele wird für das Jahr 2045 anhand der Erfüllung des Erzeugungsziels (vgl. Abschnitt “Ziellinie”) sowie der entstehenden Treibhausgas-Emissionen gemessen, welche durch Ausbau von Erneuerbaren Energien und Moorwiedervernässung vermieden werden können (vgl. Abschnitt “Treibhausgas-Emissionen”). Der Ansatz zielt darauf ab, die Ausnutzung der klimabezogenen Handlungsspielräume der Region zu bewerten. Er misst also nicht, ob die Region im Jahr 2045 vollständig treibhausgasneutral ist, sondern inwiefern dort zur Energiewende und zum Moorschutz in Verantwortung für die gesamtdeutschen Klimaziele beigetragen wird. Auf die Ermittlung der vermiedenen Emissionen wird im Abschnitt “Treibhausgas-Emissionen” eingegangen.

Treibhausgas-Emissionen

Für die Jahre 2024 und 2045 wurden verschiedene Ansätze zur Berechnung der Treibhausgas (THG)-Emissionen gewählt. Die Emissionen werden in t CO₂-Äquivalente (CO₂e) berechnet.

Für das Jahr 2024 werden die tatsächlichen THG-Emissionen dargestellt, welche insgesamt durch den Energiebedarf der Region in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität sowie durch die Moore entstehen. Da die THG-Emissionen für die einzelnen Sektoren und die Moore separat ermittelt wurden, wird auf deren Ermittlung in den jeweiligen Abschnitten eingegangen.

Für das Jahr 2045 werden die THG-Emissionen aufgrund des gewählten Ansatzes (vgl. Abschnitt “Klimaziele”) pauschal für die Differenz zwischen der Menge an regional erzeugtem und dem regional zu erzeugenden Strom zur Erreichung der Klimaziele (vgl. Abschnitt “Ziellinie”) ermittelt. Diese Differenz muss durch Strom aus dem vorgelagerten Netz gedeckt werden. Daher wird sie mit einem Wert von 200,88 g CO₂e pro kWh für Stromerzeugung in Gaskraftwerken verrechnet.

Durch die Wiedervernässung der Moore können die THG-Emissionen durchschnittlich um 2000 t CO₂e pro km² reduziert werden. Dieser Wert wurde für die Berechnung der vermeidbaren Emissionen durch Moorwiedervernässung für das Jahr 2045 veranschlagt. Die im Energieplaner für das Jahr 2045 dargestellten vermeidbaren Emissionen entsprechen der Summe der vermeidbaren Emissionen bzgl. Der Energieerzeugung und der Moore.

Kosten und Erlöse

Im Energieplaner werden die CO₂-Kosten, der mittlere Strompreis, der Investitionsbedarf sowie die Erlöse für Strom- und H2-Export dargestellt. Nachfolgend wird kurz auf deren Ermittlung eingegangen:

- CO₂-Kosten: Der Preis zur Berechnung der CO₂-Kosten für das Jahr 2024 entspricht 82,50 €/t. Für das Jahr 2045 wurde ein prognostizierter Wert von 275 €/t verwendet. Die Werte wurden mit den jeweils ermittelten entstandenen oder vermiedenen Emissionen verrechnet.

- Mittlerer Strompreis: Der mittlere Strompreis wird für das Jahr 2045 auf Grundlage der Herkunft (regional erzeugt oder importiert) des vor Ort genutzten Stroms und der jeweiligen Menge an Strom berechnet. Dafür werden die Stromgestehungskosten der jeweiligen Erzeugungstechnologien (vgl. Unterabschnitte im Abschnitt “Energieerzeugung”) sowie der Preis für den Stromimport herangezogen (vgl. Abschnitt Stromimport und -export ).

- Investitionsbedarf: Der Investitionsbedarf ergibt sich aus allen Kosten, welche sich für den Ausbau von Erneuerbaren Energien, Batteriespeicher und Elektrolyseure insgesamt ergeben. Sie bestehen aus den Kosten für Anschaffung, Betrieb und Finanzierung. Die dafür genutzten Werte sind den Abschnitten zu den jeweiligen Technologien zu entnehmen. Die im Energieplaner dargestellten Investitionskosten sind annualisiert.

- Erlöse für Strom-Export: Da für das Jahr 2045 von dynamischen Strompreisen ausgegangen wird (vgl. Abschnitt “Stromimport und -export”), sind die Erlöse für den Strom-Export abhängig von Preis und Exportmenge zum Zeitpunkt des Exports. Im Durchschnitt ergibt sich ein Preis von 7ct/kWh.

- Erlöse für H2-Export: Die Erlöse für den Wasserstoff-Export ergeben sich aus der Exportmenge und einem angenommenen Preis von 12,85 €/kg.